오우무아무아: 태양계를 지나간 최초의 성간 천체와 그 미스터리

오우무아무아(ʻOumuamua)는 인류가 관측한 최초의 성간 천체로, 태양계 바깥에서 날아온 외계 천체다. 2017년 처음 발견 당시 혜성으로 분류됐으나, 코마가 없어 소행성으로 재분류되었고, 이후 성간 기원을 확인하면서 1I/ʻOumuamua라는 이름이 붙었다. 이름은 하와이어로 ‘먼 곳에서 온 메신저’라는 뜻을 가진다.

‘Oumuamua(오우무아무아) 개요

오우무아무아는 태양계를 통과한 최초로 확인된 성간 천체다.

공식적으로 1I/2017 U1로 명명되었으며, 2017년 10월 19일 하와이 할레아칼라 관측소의 Pan-STARRS 망원경을 통해 로버트 베릭에 의해 발견되었다.

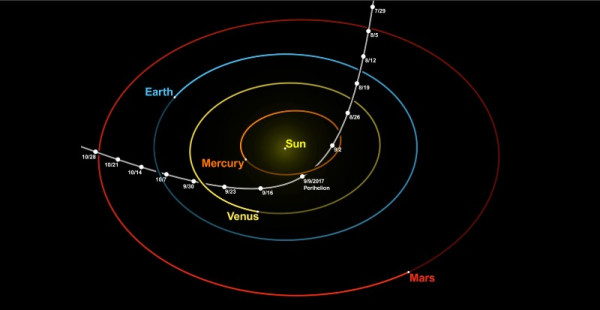

태양에 가장 가까워진 9월 9일로부터 약 40일이 지난 시점에 발견되었으며, 처음 관측 당시 지구로부터 약 3,300만 km(0.22AU) 거리였고 이미 태양으로부터 멀어지고 있었다.

오우무아무아는 길이가 1001,000m, 폭과 두께는 35167m로 추정되는 작은 천체다.

색은 태양계 외곽 천체처럼 붉은색을 띠고 있다. 태양에 매우 가까이 접근했음에도 불구하고, 태양 근처를 지날 때 흔히 볼 수 있는 혜성의 코마(가스 및 먼지 구름)가 전혀 관찰되지 않았다.

오우무아무아는 비중력 가속 현상을 보였으며, 이는 가스 방출이나 태양광 압력에 의한 것일 수 있다고 추정된다.

자전 속도는 태양계 소행성과 유사하지만, 매우 길쭉한 형태일 가능성이 높아 그 기원이 화제가 되었다.

관측 결과, 자전이 아니라 ‘텀블링(불규칙 회전)’ 운동을 하고 있었으며, 태양을 기준으로 매우 빠르게 움직여 성간 기원일 가능성이 높다.

감속이 일어나지 않는 한 태양계에 포획되지 않고, 결국 태양계를 떠나 성간 공간으로 계속 나아갈 것으로 예상된다.

오우무아무아의 출발 행성계와 나이는 아직 밝혀지지 않았다.

이 천체는 성간 기원, 높은 이심률, 코마가 없는 가속 현상 등으로 학계에서 큰 관심을 받고 있다.

2019년 7월 기준, 대부분의 천문학자들은 오우무아무아가 자연적인 천체라고 결론지었다.

하지만 관측 기간이 매우 짧았기 때문에 그 정확한 성격에 대해서는 논란이 있다.

만약 오우무아무아가 단순한 암석 파편이라면, 밀도는 암석형 소행성과 유사해야 한다.

하지만 혜성처럼 내부에 소량의 구조적 강도를 가진다면, 비교적 낮은 밀도일 수도 있다.

오우무아무아의 기원에 대해서는 다양한 가설이 제시되었다.

해체된 혜성의 잔해, 질소 얼음이 풍부한 외계 행성의 일부(예: 명왕성 유사), 혹은 성간 혜성 등 다양한 주장이 있다.

2023년 3월, 천문학자들은 오우무아무아의 가속 현상이 수소 분자가 방출되었기 때문일 수 있다고 제안했다.

이 설명은 오우무아무아가 물이 풍부한 얼음 천체가 에너지를 받아 내부 수소를 방출하는 과정일 수 있음을 시사한다.

2022년 1월, 연구자들은 ‘라이라 프로젝트(Project Lyra)’의 일환으로 지구에서 탐사선을 발사하면 약 26년 내 오우무아무아를 따라잡아 근접 탐사가 가능하다고 제안했다.

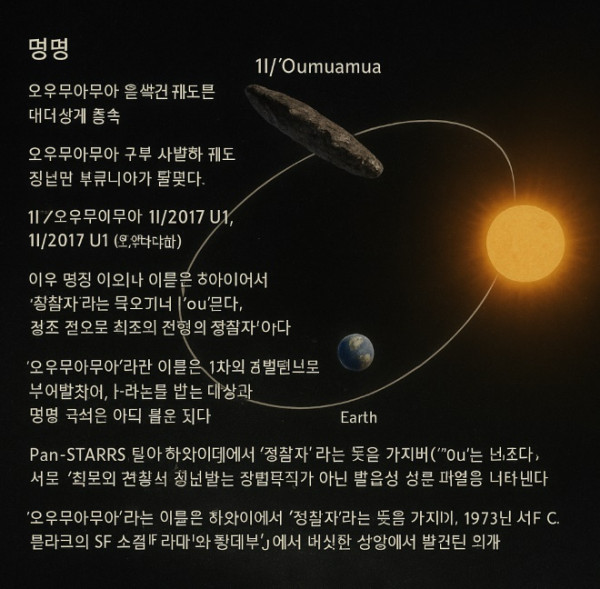

명명

태양을 초점으로 한 오우무아무아의 쌍곡선 궤도는 내태양계를 통과하는 경로였다.

오우무아무아는 그 종류로는 처음 발견된 천체이기 때문에, 천체 명명 규칙을 담당하는 국제천문연맹(IAU)에도 독특한 사례를 제시하게 되었다.

이 천체는 처음에는 혜성 C/2017 U1로 분류되었으나, 혜성의 코마가 관측되지 않아 곧 소행성 A/2017 U1로 재분류되었다.

이후 명백히 태양계 외부에서 온 천체임이 밝혀지자, IAU에서는 새로운 분류인 ‘I(Interstellar object, 성간 천체)’를 도입했다.

오우무아무아는 그 첫 번째 사례로 1I라는 식별번호를 부여받았으며, I-번호를 받는 대상과 명명 규칙은 아직 완전히 정립되지 않았다.

이 천체는 1I, 1I/2017 U1, 1I/오우무아무아, 1I/2017 U1(오우무아무아) 등으로 불릴 수 있다.

‘오우무아무아’라는 이름은 하와이어에서 ‘정찰자’라는 뜻을 가지며(ʻou는 '내밀다, 손을 뻗다', mua는 강조를 위해 반복되어 '처음, 앞선'이라는 의미를 가진다),

이 천체가 마치 먼 과거로부터 인류를 향해 다가온 전령이나 정찰자와 같다는 점을 반영했다.

즉, ‘먼 곳에서 온 최초의 전령’ 정도로 해석할 수 있다.

첫 글자는 하와이어 ‘오키나(ʻokina)’로, 아포스트로피가 아닌 발음상 성문 파열음을 나타낸다.

이 이름은 Pan-STARRS 팀이 하와이대 힐로 캠퍼스의 Ka'iu Kimura 및 Larry Kimura와 협의하여 정했다.

공식 명칭이 결정되기 전에는, 1973년 아서 C. 클라크의 SF 소설 『라마와의 랑데부』에서 비슷한 상황에서 발견된 외계 우주선의 이름을 따 ‘라마(Rama)’라는 명칭이 제안된 적도 있다.

관찰(ʻOumuamua)

ʻOumuamua의 궤도에 대한 관측과 결론은 주로 Spaceguard Survey의 일부인 Pan-STARRS1 망원경과 Canada–France–Hawaii Telescope(CFHT)의 데이터로부터 얻었으며, 그 구성과 형태는 칠레의 Very Large Telescope와 Gemini South Telescope, 그리고 하와이의 Keck II 망원경을 통해 조사되었다. 이 관측 자료들은 Karen J. Meech, Robert Weryk, 그리고 그들의 동료들이 수집하여 2017년 11월 20일에 『Nature』에 발표하였다.

공식 발표 이후, 허블 우주 망원경과 스피처 우주 망원경도 관측에 참여하였다.

ʻOumuamua는 2020년 기준으로 34등급까지 어두워진 상태였다.

ʻOumuamua는 작고 밝기가 매우 약한 천체다. 2017년 9월 9일 근일점 부근에서 STEREO HI-1A 관측에서도 관측되지 않아, 밝기가 약 13.5등급 이하였던 것으로 제한된다. 10월 말에는 이미 겉보기 등급 23까지 희미해졌고, 2017년 12월 중순에는 가장 큰 지상 망원경으로도 너무 희미하고 이동 속도가 빨라 추가 연구가 불가능했다.

ʻOumuamua는 그 성간(星間) 기원 때문에 SF 소설에 등장하는 외계 우주선 ‘라마’(Rama)와 비교되었다. 우연히도 실제와 소설 모두 비정상적으로 길쭉한 형태라는 점이 비슷하다.

ʻOumuamua는 붉은색 빛깔과 불규칙한 밝기 변화를 보이는데, 이는 소행성에서 흔히 볼 수 있는 특징이다.

SETI 연구소의 전파망원경인 Allen Telescope Array는 ʻOumuamua를 조사했으나, 특이한 전파 신호는 포착하지 못했다.

더 정밀한 관측은 Breakthrough Listen 하드웨어와 Green Bank Telescope를 이용하여 진행되었다. 이 데이터는 협대역 신호를 찾기 위해 분석되었으나, 아무런 신호도 발견되지 않았다.

이 성간 천체가 지구 근처를 지나갔다는 점에서, 가상 송신기가 존재한다고 가정할 경우, 유효 등방성 방사 전력은 0.08와트라는 매우 낮은 값으로 한계가 설정되었다.

궤도

지구에서 볼 때, 오우무아무아의 겉보기 궤적은 하늘에서 매년 역행하는 고리를 그리며, 그 기원은 거문고자리(라이라)에서 시작되어 2017년 9월 2일부터 10월 22일까지는 황도면 남쪽으로 일시적으로 이동하다가, 다시 북쪽으로 이동하여 종착지인 페가수스자리로 향했다.

오우무아무아의 쌍곡선 궤도는 태양계를 가로지른다. 오우무아무아는 거문고자리의 베가 방향에서 온 것으로 보인다. 진입 방향은 태양의 운동 방향(태양이 근처 별에 대해 움직이는 방향)에서 6도 떨어진 지점으로, 태양계 밖에서 온 물체가 도달할 가능성이 가장 높은 방향이다. 10월 26일, Catalina Sky Survey의 두 개 사전관측 자료(10월 14일, 17일)가 발견되었다. 2주 동안의 관측 궤적을 통해 매우 강한 쌍곡선 궤도가 확인되었다. 무한대에서의 쌍곡선 잉여 속도(v∞)는 초속 26.33km(시속 94,800km; 시속 58,900마일)로, 이는 오우무아무아가 성간 공간에서 태양에 대해 갖는 속도다.

| 거리 | 날짜 | 속도 (km/s) |

|---|---|---|

| 2300 AU | 1606 | 26.41 |

| 1000 AU | 1839 | 26.42 |

| 100 AU | 2000 | 26.73 |

| 10 AU | 2016 | 29.56 |

| 1 AU | 2017년 8월 9일 | 49.70 |

| 근일점 | 2017년 9월 9일 | 87.71 |

| 1 AU | 2017년 10월 10일 | 49.70 |

| 10 AU | 2019 | 29.58 |

| 100 AU | 2034 | 26.73 |

| 1000 AU | 2195 | 26.44 |

| 2300 AU | 2429 | 26.40 |

11월 중순까지 천문학자들은 오우무아무아가 성간 천체임을 확신하게 되었다. 80일간의 관측에 기반한 오우무아무아의 궤도 이심률은 1.20으로, 2019년 8월에 2I/보리소프가 발견되기 전까지 관측된 천체 중 가장 높았다. 이심률이 1.0을 넘는다는 것은, 이 물체가 태양의 탈출 속도를 초과해 태양계에 속박되지 않고 성간 공간으로 탈출할 수 있음을 의미한다. 이전 기록 보유자 C/1980 E1처럼, 행성과의 만남으로 이심률이 1.0을 약간 넘길 수 있지만, 오우무아무아의 이심률은 태양계 내 어떤 행성과의 만남으로도 설명할 수 없을 만큼 높다. 아직 발견되지 않은 행성이 있다고 해도 오우무아무아의 궤도나 속도를 설명할 수 없다. 이러한 이유로 오우무아무아는 성간 기원임이 확실하다.

오우무아무아는 황도면 북쪽에서 태양계로 진입했다. 태양의 중력에 의해 가속되어, 9월 6일 황도면 남쪽을 통과할 때 최대 속도 87.71km/s(시속 315,800km; 시속 196,200마일)에 도달했으며, 태양의 중력에 의해 궤도가 급격히 꺾여 9월 9일 근일점(0.255 AU, 약 38,100,000km; 23,700,000마일, 수성의 근일점보다 17% 더 가까움)에서 북쪽으로 방향을 전환했다. 현재는 태양으로부터 멀어지며 페가수스자리 방향(진입 방향에서 66도 떨어진 지점)으로 향하고 있다.

태양계 바깥으로 나가는 길에 오우무아무아는 10월 14일 지구 공전 궤도 밖을 통과하며, 지구에서 약 0.16175 AU(24,197,000km; 15,036,000마일)까지 가장 가깝게 접근했다. 10월 16일에는 다시 황도면 북쪽으로 이동했고, 11월 1일에는 화성 궤도를 넘어섰다. 2018년 5월에는 목성 궤도, 2019년 1월에는 토성 궤도, 2022년에는 해왕성 궤도를 넘어섰다. 태양계를 벗어날 때는 적경 23시 51분, 적위 +24°42'인 페가수스자리에 위치하게 된다. 앞으로는 계속 감속하여 태양에 대해 26.33km/s(시속 94,800km; 시속 58,900마일)의 속도로 돌아가게 된다.

비중력적 가속

2018년 6월 27일, 천문학자들은 오우무아무아의 궤도에서 비중력적 가속이 감지되었다고 보고했다. 이는 태양 복사 압력에 의해 밀렸다는 가설과 일치할 수 있다. 오우무아무아가 태양에 가장 가까이 접근했을 때, 이로 인한 속도 변화는 총 약 17m/s에 달한다. 초기에는 이 가속의 원인으로 혜성과 유사한 아웃가싱(휘발성 물질이 태양열에 의해 증발하는 현상)이 제시되었다. 그러나 이러한 가스의 꼬리는 관측되지 않았음에도, 연구자들은 충분한 양의 아웃가싱이 가스가 탐지되지 않아도 물체의 속도를 증가시킬 수 있다고 추정했다. 그러나 아웃가싱 가설을 비판적으로 재평가한 결과, 오우무아무아의 길쭉한 형태로 인해 실제로 아웃가싱이 있었다면 자전에 급격한 변화가 생겨 물체가 분해되었을 것이라고 주장되었다.

기원에 대한 단서

베가의 고유 운동을 감안하면, 오우무아무아가 베가에서 태양계까지 도달하는 데 60만 년이 걸렸을 것이라고 계산된다. 그러나 베가는 근처의 별이긴 하지만 그 당시 같은 위치에 있지 않았다. 천문학자들은 100년 전 오우무아무아가 태양에서 839억 km(561 AU) 떨어진 지점에 있었으며, 태양에 대해 초속 26.33km로 이동 중이었다고 계산했다. 이 성간 속도는 태양 근처의 은하계 물질 평균 운동(지역 표준 속도)과 매우 근접하며, 특히 가까운 적색 왜성 무리의 평균 운동과 거의 같다. 이 속도 프로필은 외계(태양계 외부) 기원을 시사하지만, 가장 가까운 12개의 별은 기원지에서 제외된다. 오히려 오우무아무아의 속도가 지역 표준 속도에 가까운 것은, 이 물체가 은하수를 여러 번 순환했으며 전혀 다른 은하계 지역에서 기원했을 수 있음을 의미한다.

이 물체가 얼마나 오랜 시간 동안 별들 사이를 떠돌았는지는 알 수 없다. 태양계는 오우무아무아가 태어난 항성계에서 방출된 이후 처음으로 가까이 접근한 행성계일 가능성이 높다. 이는 수십억 년 전일 수 있다. 일부 연구자들은 오우무아무아가 100파섹 이내의 젊은 별 그룹(카리나 또는 콜룸바) 중 한 곳에서 방출되어 4,500만 년 전쯤 출발했을 것이라고 추정했다. 하지만 현재 이 협회들은 오우무아무아가 태양계에 들어올 때 방향이었던 라이라 자리와 매우 멀리 떨어져 있다. 또 다른 이들은 이 물체가 백색왜성계에서 방출되었으며, 모항성이 적색거성이 되었을 때 휘발성 성분을 잃었을 가능성을 제기했다.

약 130만 년 전, 오우무아무아는 근처 별 TYC 4742-1027-1에서 0.16파섹(0.52광년) 이내로 접근한 적이 있으나, 속도가 너무 빨라 해당 항성계에서 기원했다고 볼 수 없으며, 단지 그 항성계의 오르트 구름을 약 15km/s로 통과했을 가능성이 크다. 2018년 8월, Gaia 2차 데이터 릴리스를 이용한 연구에서는 오우무아무아가 과거 수백만 년 동안 HIP 3757, HD 292249, Gaia DR2 2502921019565490176, Gaia DR2 3666992950762141312 등 네 개의 별을 비교적 낮은 속도로 지나쳤음을 밝혀냈다. 이 연구는 오우무아무아가 태양계를 벗어난 후 미래에 가까이 스쳐지나갈 항성들도 제시했다.

2018년 9월, 천문학자들은 오우무아무아의 고향별 후보군을 몇 가지 더 제시했다.

2020년 4월, 천문학자들은 오우무아무아의 기원에 대한 또 다른 시나리오를 발표했다. 한 가설에 따르면, 오우무아무아는 조석력에 의해 파괴된 행성의 조각일 수 있다. 이 가설이 맞다면, 오우무아무아는 대다수의 외계 먼지-눈뭉치 혜성이나 소행성보다 훨씬 드문 유형의 물체가 된다. 그러나 이 시나리오에 따르면 길쭉한 시가 형태가 만들어지는데, 오우무아무아의 광도 곡선은 원반형에 더 가깝다.

2020년 5월에는 오우무아무아가 거대 분자운 내 온도 3K 근처에서 형성된 수소(H₂) 얼음이 풍부한 소형 천체의 첫 관측 사례일 수 있다는 가설도 제기되었다. 비중력적 가속과 높은 종횡비(길이에 비해 폭이 좁은 형태)는 이 가설로 설명될 수 있다. 하지만 이후 연구에서는 수소 얼음 덩어리는 성간 공간을 통과하는 동안 살아남을 수 없다는 결론이 나왔다.

분류

처음에 ‘오우무아무아’는 강한 쌍곡선 궤도 때문에 혜성 C/2017 U1(PANSTARRS)로 발표되었다. 혜성 활동을 확인하기 위해 같은 날 베리 라지 망원경에서 매우 깊은 누적 이미지를 촬영했으나, 천체 주위에 코마(혜성의 대기)가 전혀 관측되지 않았다. 이에 따라 이 천체는 A/2017 U1로 이름이 변경되어, 혜성에서 소행성으로 재분류된 최초의 사례가 되었다. 이후 외계 성간 천체로 확인되자, 1I/2017 U1이라는 이름이 붙으며 새로운 유형의 천체로 인정되었다. 코마가 없는 점은 표면의 얼음이 몇 평방미터 이내로 제한된다는 의미이며, 휘발성 물질이 존재한다 해도 최소 0.5m 두께의 껍질 아래에 있어야만 한다. 이는 이 천체가 원래 있던 항성계의 프로스트 라인(서리선) 안쪽에서 형성되었거나, 그 항성계의 내부에 오랜 시간 머무르면서 표면의 얼음이 모두 승화되었음을 시사한다. 이는 다모클로이드 천체에서 볼 수 있는 현상과 비슷하다. 작은 천체의 역학은 매우 혼란스럽기 때문에 어떤 시나리오가 더 가능성 있는지 단정하기 어렵다. 그러나 만약 이 천체가 태양계의 천체와 비슷한 방식으로 형성되었다면, 스펙트럼 분석 결과 후자의 시나리오가 더 가능성이 높은 것으로 보인다. 오우무아무아에서 유성 활동이 있었다면 2017년 10월 18일 육분의자리 방향에서 관측되었을 것이나, 캐나다 유성 궤도 레이더에서는 아무런 활동이 감지되지 않았다.

2018년 6월 27일, 천문학자들은 오우무아무아가 이전에 생각했던 소행성이 아니라 약간의 활동성을 가진 혜성일 수 있다고 발표했다. 이는 오우무아무아의 가속에서 비중력적(중력이외의) 상승이 관측되었고, 이는 혜성의 가스 분출과 일치하는 현상이었다. 그러나 2018년 10월 발표된 연구들은 이 천체가 소행성도, 혜성도 아니라고 주장했다. 천문학자 즈데네크 세카니나는 이 천체가 해체된 성간 혜성(또는 외계 혜성)의 잔해일 수 있다고 제안했다.

외형, 형태 및 조성

2017년 10월 25일 헤일 망원경의 분광 관측 결과, 오우무아무아는 혜성의 핵이나 트로이 소행성과 비슷한 붉은 색을 띄는 것으로 나타났다. 같은 날 4.2m 윌리엄 허셜 망원경으로 얻은 더 높은 신호 대 잡음비의 분광 자료에서는 이 천체가 특징 없는 붉은 색을 보이며, 쿠이퍼 벨트 천체와 비슷하다는 것이 확인되었다. 다음 날 8.2m 초대형 망원경으로 얻은 스펙트럼에서는 이 특성이 근적외선 파장까지 계속된다는 사실이 밝혀졌다. 오우무아무아의 스펙트럼은 D형 소행성과 유사하다.

2017년 10월 25일부터 27일까지 관측된 광도 곡선과 10:1의 신장비 모델에서 도출된 점선 곡선을 보면, 오우무아무아는 주축을 중심으로 회전하지 않고 일종의 텀블링 운동을 하고 있음이 확인된다. 이러한 회전 특성 때문에 다양한 자전 주기가 보고되었다. 예를 들어, Bannister 등과 Bolin 등은 8.10시간(±0.42시간 또는 ±0.02시간)의 자전 주기와 1.5~2.1등급의 광도 진폭을, Meech 등은 7.3시간의 자전 주기와 2.5등급의 광도 진폭을 각각 보고하였다. 오우무아무아는 기원 행성계에서 충돌로 인해 텀블링이 시작되었고, 이 운동이 소멸되는 데에는 최소 10억 년이 걸릴 것으로 추정된다.

관측상 오우무아무아는 텔레비전 화면의 한 픽셀 정도의 점광원으로만 보였고, 형태는 광도 곡선을 통해 간접적으로 추론되었다. 광도 곡선의 큰 변동폭을 근거로, 오우무아무아는 길쭉한 시가 모양일 수도 있고, 극도로 납작한 판케이크 또는 편구형일 수도 있다. 하지만 실제로 그 크기와 형태가 직접 관측된 적은 없으며, 반사율이나 3축 타원체 형태 역시 알 수 없다. 만약 시가형이라면, 장축 대 단축 비율이 5:1 이상일 수 있다. 반사율이 10%(D형 소행성보다 약간 높음)이고 6:1의 신장비를 가정하면, 오우무아무아의 크기는 대략 1001,000m × 35167m × 35~167m이고, 평균 직경은 약 110m로 추정된다. 천문학자 David Jewitt는 이 천체가 그 길쭉한 모양을 제외하면 물리적으로 특별할 것이 없다고 언급했다. Bannister 등은 오우무아무아가 접촉 쌍성체일 가능성도 제기했지만, 빠른 자전 속도와는 맞지 않을 수 있다고 보았다. 이러한 형태가 나타난 배경에 대해, 충돌이나 항성 폭발 등 격렬한 사건으로 인해 모행성계에서 방출되었을 것이라는 추정도 존재한다. JPL 뉴스에서는 오우무아무아가 최대 400m(1/4마일)에 이르고 길이에 비해 매우 길쭉할 수 있다고 보도했다.

2019년 논문에 따르면, 가장 그럴듯한 모델은 시가형(1:8 비율) 또는 원반형(1:6 비율)이며, 원반형이 더 가능성이 높다고 제시되었다. 이는 원반형이 특정 방향의 회전 없이도 관측된 광도 변화를 설명할 수 있기 때문이다. 오비트 결정에 기반한 몬테카를로 시뮬레이션에서는, 오우무아무아가 시가형일 경우 적도 경사가 약 93도, 원반형일 경우 약 16도로 추정되었다. 2021년 논문에서는 오우무아무아가 질소 얼음으로 이루어졌을 경우, 극단적인 형태는 최근의 증발 현상 때문일 수 있다고 제안했다. 이 가설에 따르면, 태양계 진입 당시에는 2:1 비율의 평범한 형태였으나, 근일점 통과 후 한 달 만에 전체 질량의 92%를 잃었을 것이라고 계산되었다.

광도 곡선 관측 결과로, 오우무아무아는 금속이 풍부한 암석으로 이루어졌고, 수백만 년간의 우주선 피폭으로 표면이 붉게 변한 것으로 추정된다. 표면에는 톨린(tholin)이라고 불리는 방사선에 의해 형성된 유기 화합물이 존재할 수 있는데, 이는 태양계 외곽 천체에서 흔히 발견되며 표면의 연대를 결정하는 데 도움이 된다. 이러한 가능성은 분광 관측과 붉은 색상, 그리고 성간 방사선에 의한 효과를 통해 추론된다. 태양에 접근했을 때 혜성처럼 코마가 관측되지 않았지만, 내부에는 우주선 피폭에 의한 절연성 외피로 가려진 얼음이 남아 있을 수도 있다.

2019년 11월, 일부 천문학자들은 오우무아무아가 먼지와 얼음 알갱이로 구성된 매우 가볍고 '푹신한' 집합체, 일명 '코스믹 더스트 버니(cosmic dust bunny)'일 수 있다는 주장을 내놓았다. 2020년 8월에는 오우무아무아가 이전에 제안된 것처럼 수소 얼음으로 이루어졌을 가능성은 낮다는 연구 결과가 발표되었다. 이처럼 오우무아무아의 정확한 조성은 여전히 밝혀지지 않은 상태다.

로엡

2017년 12월, 하버드 대학교의 천문학자 아비 로엡(Avi Loeb)은 '오우무아무아'의 비정상적으로 길쭉한 형태를 인공적인 기원일 가능성 중 하나로 언급하며, 브레이크스루 리슨 프로젝트(Breakthrough Listen Project)의 자문 역할을 하던 중 웨스트버지니아 주의 그린뱅크 망원경이 이 천체에서 라디오 전파가 수신되는지 탐색할 것이라고 밝혔다. 이에 앞서 SETI 연구소의 앨런 망원경 배열 등 다른 전파망원경으로 제한적인 관측이 있었으나, 특별한 신호는 포착되지 않았다. 2017년 12월 13일, 그린뱅크 망원경은 네 개의 라디오 주파수 대역에 걸쳐 총 6시간 동안 오우무아무아를 관측했다. 그러나 매우 제한된 탐색 범위 내에서 라디오 신호는 검출되지 않았다. 추가 관측이 계획되었다.

논의

질소 얼음 이론

질소 얼음(N₂)의 분출이 관측되지 않은 이유는 질소 얼음의 아웃가싱일 수 있다고 제안되었다. 오우무아무아 크기의 질소 얼음은 성간 매질에서 5억 년 동안 생존할 수 있으며 태양빛의 3분의 2를 반사할 수 있다. 이 설명은 2021년 3월, 과학자들이 질소 얼음에 기반한 이론을 제시하며 더욱 지지받게 되었고, 오우무아무아가 태양계 바깥에 있는 왜행성 플루토와 비슷한 외부 행성, 즉 '엑소-플루토'의 일부일 수 있다고 결론지었다. 이 이론은 로브(Loeb) 등에 의해 비판받기도 했다. 2021년 11월, 시라지(Siraj)와 로브(Loeb)는 이론적 연구를 통해 오우무아무아가 질소 얼음덩어리가 아니라고 가정했다.

수소 얼음 이론

오우무아무아가 상당한 양의 수소 얼음을 포함하고 있다고 제안된 바도 있다. 이는 오우무아무아가 성간 분자운의 중심부에서 기원했을 가능성을 시사하며, 그곳에서는 이런 물질이 형성될 수 있는 조건이 존재할 수 있다. 태양의 열로 인해 수소가 승화되고, 그 결과 물체가 추진되는 현상이 발생할 수 있다. 이러한 과정에서 생기는 수소 코마(coma)는 지상 망원경으로 관측하기 어렵다. 대기가 해당 파장대를 차단하기 때문이다. 일반적인 물-얼음 혜성도 이런 현상을 겪지만, 그 정도가 훨씬 약하고 가시적인 코마가 나타난다. 이 이론은 오우무아무아가 코마를 보이지 않았으면서도 비중력 가속이 있었던 것을 설명해줄 수 있다. 또한, 승화로 인한 큰 질량 손실은 비누가 사용될수록 길쭉해지는 것처럼 오우무아무아의 시가형(길쭉한) 형태도 설명할 수 있다.

하지만 이후 연구에서는, 수소 얼음덩어리가 작은 입자에서 형성될 수 없으며, 성간 공간을 여행하는 동안 증발하지 않으려면 약 4천만 년 전에 태양계 근처에서 형성되었어야 한다고 밝혀졌다.

수소가 포함된 수분 얼음 이론

2023년에 관측된 비중력 가속과 ʻOumuamua의 스펙트럼은 물 얼음 매트릭스에서 방출되는 수소 가스가 가장 잘 설명해 준다고 제안되었다. 수소의 축적은, ʻOumuamua 또는 유사한 혜성체가 성간 공간에 있을 때, 우주선 입자에 의한 저온 수분 얼음의 방사선 분해로 인해 성간 혜성에서 일어날 것으로 예상된다.

가상 우주 임무

(주요 문서: 프로젝트 라이라 및 성간 천체 § 가상 임무)

Interstellar Studies Initiative(i4is)는 ʻOumuamua에 임무를 보내는 가능성을 평가하기 위해 프로젝트 라이라(Project Lyra)를 시작했다. ʻOumuamua에 5년에서 25년 이내에 우주선을 보낼 수 있는 여러 방안이 제시되었다. 다양한 임무 기간과 이에 따른 속도 요건이 발사 날짜를 기준으로 분석되었으며, 직접적 임펄시브 전이 궤도를 가정했다.

스페이스 론치 시스템(우주 발사 시스템, SLS) 또한 "성간 선구자 임무"로도 검토되고 있는데, 이는 더욱 강력하다. 이러한 성간 선구자 우주선은 태양계를 빠져나가면서 ʻOumuamua를 손쉽게 지나칠 수 있고, 속도는 63km/s(39마일/s)까지 도달할 수 있다.

더 발전된 옵션으로는 태양광, 레이저 전기, 레이저 돛 추진 등 Breakthrough Starshot 기술을 기반으로 한 방안도 고려되고 있다. 도전 과제는 성간 천체에 적당한 시간(즉, 지구로부터 적당한 거리) 내에 도달하면서도 유용한 과학적 정보를 얻는 것이다. 이를 위해 ʻOumuamua에서 탐사선을 감속시키는 것이 "극초고속 통과 시 과학적 수확이 최소화되는 것을 고려할 때 매우 바람직하다"고 한다. 만약 탐사선이 너무 빠르면 천체 주위 궤도에 진입하거나 착륙하지 못하고 그냥 지나칠 것이다. 연구진은 기술적으로 어렵지만 근미래 기술로 임무가 가능하다고 결론지었다. 셀리그먼과 로플린은 라이라 연구를 보완하는 접근법을 취했지만, 역시 이러한 임무가 도전적이나 실행 가능하며 과학적으로도 매력적이라고 결론내렸다.

테크노시그니처(기술적 징후) 가설

2018년 10월 26일, 로엡과 그의 박사후 연구원 비알리는 ʻOumuamua가 태양 복사압에 의해 가속된 인공 얇은 태양 돛일 가능성을 탐구한 논문을 제출했다. 이는 천체의 혜성 같은 비중력 가속을 설명하기 위한 것이었다. 다른 과학자들은 현존하는 증거가 그런 가정을 뒷받침하기에 불충분하다고 밝혔고, 회전하는 태양 돛은 가속될 수 없다고도 주장했다. 이에 대해 로엡은 ʻOumuamua가 그간 관측된 혜성이나 소행성과는 다른 6가지 이상한 특징을 상세히 설명하는 기고문을 썼다. 이후 스피처 우주망원경의 관측 보고서에서는 탄소 기반 분자의 혜성적 방출을 매우 엄격하게 제한했고, ʻOumuamua가 일반 혜성보다 최소 10배 더 밝다는 사실을 밝혀냈다. 태양 돛 테크노시그니처 가설은, 성간 소행성이나 혜성의 일반적 특성과 일치하는 더 단순한 설명들이 가능하다는 점에서, 많은 전문가들에 의해 가능성이 낮다고 평가되고 있다.

기타 성간 천체

2019년 8월 30일에 2I/보리소프(2I/Borisov)가 발견되었고, 곧 성간 혜성임이 확인되었다. 이 천체는 카시오페이아 방향에서 도착해, 2019년 12월 8일 태양에 가장 가까워졌다.

기타 제안된 성간 천체로는 2014년과 2017년에 각각 지구에 충돌한 CNEOS 2014-01-08 및 CNEOS 2017-03-09 유성 등이 있다. 하지만 이 주장들에 대해서는 회의론이 존재한다.

오우무아무아, 성간 천체, 1I/2017 U1, 태양계, 우주 미스터리, 혜성, 소행성, Project Lyra, 천문학, 우